いわてつがくとは…

何か新しいことをはじめている人、何かを発信している人。そういった人の多くは、何かしら自分なりの「哲学」を持っているように思えます。「自分が大切にしたい哲学」を考え、見つけることは新しいことを始めるときの手がかりになるのではないでしょうか。「いわてつがく」は、そんな思いのもと、さまざまなフィールドで活躍する人たちの「哲学」を紐解いていく連載です。

今回、取材したのは…

細川 瑠杏 Rua Hosokawa

第10回岩手わかすフェス実行委員長

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

プロフィール:

岩手県紫波郡紫波町出身。現在は東京都内の大学に進学。東京での生活に慣れず、ホームシックに悩んでいた大学1年生の頃、岩手県関連の情報をSNSで探すのが日課で、岩手県に帰りたい気持ちが強かった時に、「岩手わかすフェス」のSNSを発見。投稿を遡るうちに、自分も参加してみたいと思うようになり、すぐにメッセージを送信。今年は実行委員長を務め、イベントの運営をリードしている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

熊谷 天衣 Takae Kumagai

岩手わかすフェス実行委員

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

プロフィール:

岩手県盛岡市出身。岩手県内の大学を卒業後、2020年に就職を機に東京へ上京。しかし、コ ロナ禍の影響で知り合いも少なく、テレワーク中心の生活に寂しさを感じていた中、 SNSで偶然「岩手わかすフェス」に出会う。関東在住・岩手県出身の人たちが集まり盛り上がってい る様子を見て、なんだか楽しそう!と感じ、2021年の岩手わかすフェス(オンライン開催)に参加。そこで 感じた懐かしさと親近感がきっかけで、実行委員として本格的に岩手わかすフェスに加わり、現在では活 動4年目を迎えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※インタビュー内容および所属は、取材当時のものとなります。

-岩手わかすフェスとは?

「岩手わかすフェス」略して「わかすフェス」は、岩手県出身者など、いわゆる「岩手県の関係人口」の若者 たちが中心となって、首都圏で主催する交流イベントです。2016年に立ち上げられ、岩手と首都圏をつ なぐ活動を通じて、離れていても故郷を感じられる場をつくり続けています。その活動は今年で10周年を 迎えます。

-岩手わかすフェスが生む岩手と首都圏のつながり

岩手わかすフェスは、岩手出身者だけでなく、岩手に興味を持つ首都圏在住者も巻き込み、岩手を感じら れる場を提供しています。

熊谷さんは「岩手わかすフェスを通じて、岩手好きな首都圏の人たちと出会いました。震災をきっかけに 岩手を応援している人もいて、私よりも岩手に詳しい方々と話すうちに、自分ももっと岩手の魅力を知りた いと思うようになりました」と振り返ります。

また、細川さんは「岩手わかすフェスに関わるようになり、岩手に関するものへのアンテナがさらに強く なったと感じています。東京駅などの大きな駅で岩手や盛岡市のポスターを見つけると、思わず写真を 撮って家族に報告します。東京でも岩手を感じることができるのが嬉しいです」と語ります。

-復興支援のつながりから生まれた「岩手わかすフェス」

岩手わかすフェスは2016年、震災後の復興支援をきっかけに首都圏で立ち上げられました。当時、震災 後に岩手と関わりを持ったボランティアの方々や岩手から首都圏へ移り住んだ若者たちの間で、「首都圏 から岩手を沸かしたい」「首都圏で岩手のコミュニティを作りたい」という声が高まったことがきっかけだったといいます。

震災を機に、首都圏から岩手を応援してくれる方が増えたものの、復興が進むにつれ、関わりが薄れてしまっている感覚もあったそうです。それではもったいないと感じた創設メンバーが、「岩手に興味を持つ 人々が、東京でも集まれる場所を作りたい」という思いで、岩手わかすフェスはスタートすることになりました。

-イベントの魅力と広がるネットワーク

年に一度のイベントでは、岩手県内の自治体や企業が都内の会場に集まり、岩手の魅力を発信します。会 場は東京の「3×3 Lab Future」で、約500名の来場者が岩手のヒト・モノ・コトに触れ、交流を楽しむ場と なっています。

「自治体や企業の方々に出展をお願いする際は、毎年新しい担当者との出会いがあります。岩手わかす フェスの活動内容や目的を丁寧に説明しながら、信頼関係を築いていくことを大切にしています」と熊谷さ んは語ります。

-コロナ禍での挑戦と進化

コロナ禍においては対面でのイベントが難しくなり、第6回目と第7回目はオンラインでの開催となりました。しかしその後、久しぶりに完全対面で開催されたことで、実行委員にとっても来場者にとっても特別なイベントとなりました。熊谷さんは「岩手わかすフェス本来の魅力を実感できた」と語っています。

さらに、昨年(2024年)は、イベント終了後、参加者同士が飲食を交えながら自由に語り合う場が設けられ、より深い交流が生まれました。岩手わかすフェス本来の魅力を改めて感じることができ、イベントを通じて力強いコミュニティ形成の意義をさらに実感することができたそうです。

▲地域の輝く未来に向けた社会貢献活動において、特に活躍した若者の個人または団体におくられる「未来をつくる若 者・オブ・ザ・イヤー」。

▲地域の輝く未来に向けた社会貢献活動において、特に活躍した若者の個人または団体におくられる「未来をつくる若 者・オブ・ザ・イヤー」。

令和4年度、岩手わかすフェスが表彰されました。

▲スタッフさんの意気込みが感じられます。

-実行委員の若さと多様性

現在の実行委員は16名で、約6割が大学生・大学院生となっています。「若い世代が中心 ですが、年齢に関係なくみんなが意見を出し合いながら進めています。特に年上の方が裏方でサポート してくださるので、心強いですね」と細川さんは話します。

-貴重な経験を得た県政懇談会への参加

一方で、岩手わかすフェスの活動を通じて得られる経験はイベント運営だけにとどまりません。 2024年の秋には岩手県が主催する「いわて幸せ作戦会議in東京」に、細川さんを始めとする大学生の実 行委員も参加しました。この懇談会は、岩手出身で首都圏の大学に通う学生と岩手県知事が意見交換 するために、東京で初めて開催されたものです。細川さんは、

「大学生としての考えを直接伝えられる貴重な場でした」と語り、この経験が自分の成長にもつながったと 感じています。

このように、岩手わかすフェスは岩手を盛り上げるためのイベントでありながら、その活動を通じてメン バー個々の成長や新たな経験の場を提供する場でもあります。

-定期的な交流イベントで得られた、密なつながり

岩手わかすフェスがいわて若者アイデア実現補助事業に採択されたのは令和4年度のことでした。 当時はコロナ禍の影響が続いており、岩手わかすフェスもオンライン開催を余儀なくされていたため、参 加者との直接的なつながりが希薄になりつつある状況でした。そこで、改めて岩手のコミュニティを再構 築することを目的に、年に一度の岩手わかすフェスに加えて、定期的に小規模な交流会を開催するため、いわて若者アイディア実現補助金を活用しました。

補助金採択後、岩手わかすフェスでは対面型の交流会を4回にわたり開催しました。会場には、東京・神保町にある「郷酒」というお店を利用しました。

このお店の女将さんが岩手県花巻市出身であったことから、岩手との縁を感じる場として選ばれました。 交流会は定期的に開催され、それぞれ「花巻会」「盛岡会」「釜石会」「陸前高田&宮古会」と地域ごとに テーマを設けて実施。地域ごとの特色を伝えるため、市役所の方を招いてのPR活動や、オンラインで現地とつないでの交流も行われました。

補助金は主に会場費、ゲストを招く際の経費に充てられ、これらの活動が岩手わかすフェス本番への集 客や盛り上がりにつながったといいます。

「年に一度のイベントだけでなく、コンスタントに交流会を開くことで、参加者との関係性を深めることがで きました。補助金の活用が岩手わかすフェスの進化に大きく寄与しました」

交流会で築かれたつながりは、単なる一回限りのものではなく、その後も続いているそうです。例えば、 交流会に参加した人が岩手わかすフェス当日にスタッフとして協力してくれたり、イベントに再び足を運ん でくれたりと、岩手わかすフェスのコミュニティが拡大し続けています。

「初めての人も、お久しぶりの人も迎え入れられる場を作れたことが、関係人口の裾野を広げる結果につ ながりました」と熊谷さんは話します。

また、交流会を通じて「対話」や「つながり」を重視した活動ができたことで、参加者との密な関係性が構 築されました。これにより、コロナ禍で希薄になりかけていた岩手ファンのコミュニティを再び活性化させる ことができたといいます。

▲岩手にいる人たちとオンラインでつなげながら交流会が行われました。

▲岩手にいる人たちとオンラインでつなげながら交流会が行われました。

実行委員のお二人は、このいわて若者アイディア実現補助金に関して、「申請を通じて得られる経験そのものが財産になりました。岩手が若者の活動をサポートしているこの制度は、地域を盛り上げるアイディ アを持つ若者にとって絶好のチャンスだと思います。もしアイディアがあるなら、ぜひ一歩を踏み出してみ てほしいと思います。チャレンジすることで次の展開が見えてきます」と語っています。

-岩手わかすフェスの未来とさらなる挑戦

岩手わかすフェス実行委員会は、年に一度のイベントにとどまらず、岩手に縁のある人々が継続的に集 える場を作りたいと考えています。細川さんは、「年に一度だけでは寂しい。小規模なイベントや飲食店を 借りての交流会など、気軽に岩手ファンが集まれる場を増やしていきたい」と語ります。これにより、岩手 とのつながりを深める機会をさらに提供していきたいとのことです。

また、熊谷さんは「もっと多くの人を巻き込みたい」と熱い想いを語ります。今年度は、実行委員に新たに6名の若者が加入しましたが、最近まで岩手わかすフェスの存在を知らなかったとのことでした。多くはこれまで岩手わかすフェスの存在を知らなかったとのことでした。

「イベントの認知度を上げ、多くの人に岩手や岩手わかすフェスの魅力を知ってもらいたい。そして、この イベントが岩手好きの人々の誇りや自慢になるような存在にしていきたいです」と話します。

首都圏で同郷の人々が集まり、行政と有志が協力して活動を行うこのような取り組みは珍しく、お二人は 「これを誇りに思っている」と話します。離れた地で岩手を感じられる居場所を提供することが、首都圏で 暮らす岩手出身者にとって大きな心の支えとなっているようです。

-岩手と関わりのある若者へのメッセージ

岩手と首都圏の架け橋となるお二人へ、岩手と関わりのある首都圏の若者、そしてUターンやIターンを考 える若者へのメッセージをお伺いしました。

細川さんは、「岩手の空気感は映像や写真では味わえないものがあります。一度実際に足を運んで、そ の魅力を体感してほしいと思います」と呼びかけました。また、UターンやIターンを考えている方には、「東 京や現在住んでいる地域とのつながりを大切にしつつ、岩手に戻って新たな架け橋の一員として活動し てほしいです」とエールを送りました。

一方、熊谷さんは、「岩手との関わり方は人それぞれです。年に一度訪れるだけでも、岩手のものを買うだけでも、それは一つのつながり方であると考えています」と述べ、自分に合ったスタイルで岩手と関わり 続けることの大切さを強調しました。そして、「岩手わかすフェスはそのヒントを得られる場です。ぜひ足を 運んで、新たな関わり方を見つけてほしいと思います」と述べられました。

-岩手わかすフェスのこれから

岩手わかすフェスは、岩手と首都圏をつなぐ架け橋として、これからも新たな挑戦を続けていきます。

その活動は、岩手出身者や岩手ファンにとっての「居場所」を提供するだけでなく、新しいつながりや可能性を生み出す場でもあります。また、次回の岩手わかすフェスは10周年を迎える特別な節目となります。実 行委員たちは、岩手と首都圏のつながりをさらに強化し、多くの人々に岩手の魅力を感じてもらえるイベ ントを目指しています。

岩手わかすフェスを通じて生まれる縁が、これからも多くの人々の心をつなぎ、岩手と首都圏の人々の絆 を深めていくことでしょう。

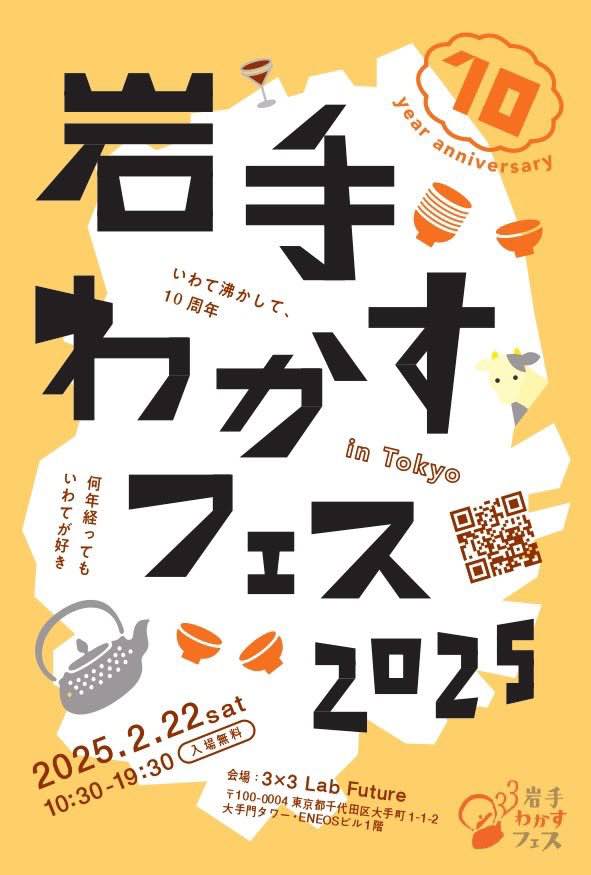

★第10回岩手わかすフェスのお知らせ★

最後に、「岩手わかすフェス実行委員会」の皆さんからお知らせです。

2016年にスタートした岩手わかすフェスも、なんと今年で10回目!

いつもあたたかい応援をいただき、誠にありがとうございます。

今年の岩手わかすフェスのコンセプトは「いわて沸かして、10周年〜何年経ってもいわてが好き〜」。

いわてを好きな想いがさらに広がるよう、東京から沸かしていきたいと思います!参加費無料、入退場自由ですので、 皆さんぜひ遊びに来てください!

ーーー

日 時:2025年2月22日(土)10時30分〜19時30分(18時~19時30分は交流会)

場 所:3×3Lab Future(東京都千代田区大手町 1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階/東京都 大手町駅から徒歩2分)

https://www.33lab-future.jp/

参加費:無料(一部有料コンテンツあり)

後 援:岩手県

協 力:エコッツェリア協会、出展市町村・企業・団体など

◆詳細はこちらから

https://note.com/iwate_wakafes/n/n7f7fecce7591